MONTHLYランキング

本格化までカウントダウン秋はやっぱりワラサだ!

剣崎沖のワラサってどうなってるの?

そう思っている読者の方も多いことだろう。

早い年だと7月下旬から釣れ始めることもあるが、ここ数年は遅れ気味の傾向が続いている。

「9月上旬の時点ではまだ群れが入ってきていないので居着きのワラサを狙っているという感じです。水温が28度くらいあるのでもう少し下がって海中が引っかき回されるといいですね」とは三浦半島剣崎松輪港・成銀丸の山田真成船長。

しばらくシケがなく海中は変化が少なく、なかなか起爆剤になりうる要素が少ないのだという。

ただし、本誌発売ごろにはもう始まっているかもしれないし、明日から急に食い出すかもしれない。

目下は4~5kgの良型がいい日で船中数本という状況だが、ひとたび食い出せばあっという間に爆釣続きも当たり前な剣崎沖。

今後の状況に注目したい。

だれでも手軽に大物釣りの魅力を味わえるワラサは、秋の青物シーンの中で長年主役を務めてきた。

三浦半島剣崎沖では早い年には7月中に開幕することもあるが、今シーズンは9月後半になってもなかなか本格化の兆しが見えない状態が続いている。

本原稿の執筆から発売までの1週間あまりで急上昇する可能性もあるが、目下のところはいい日で船中数本という状況。

今シーズンも7月後半からはイサキ船で生きエサを泳がせてワラサが出ていたし、8月にはコマセでも船中10本ほど上がることもあったが、いずれも元もとこの海域を回遊する居着きの魚が口を使ったものと考えられる。

実際、剣崎沖からそう遠くない内房エリアでは泳がせ釣りのワラサが好調である。

あとは新群れさえ入ってきてくれれば一気に始まりそうな気配だが、それがいつになるのか?

「シケでもあればすぐに始まるかもしれませんが、なかなか予測できないですね」とは、三浦半島剣崎松輪港・成銀丸の山田真成船長。

一昔前なら水温がこれくらいになったら始まるとか、こんな動きをするとかある程度の予測はついたが、ここ数年は分からなくなってきているという。

ワラサの動き、マダイの動きなど海の変化によって船長たちの頭を悩ませているようだ。

と記してくると、ワラサは難しい魚なんだと思われるかもしれないが、本来は始まりさえすれば初挑戦で爆釣も珍しくない大物釣りのエントリーターゲットだ。

今回はその来たるべき日に備え(もしかしたらすでに始まっているかもしれないが)、取材日の状況とともに準備と釣り方などについて解説していく。

朝の1投目は確実に投入を!

取材に訪れたのは9月12日。

成銀丸では「ワラサ五目」の名で出船。

あくまでメインターゲットはワラサだ。

この日は9人の釣り人が集まった。

しかし、正直なところ芳しくない釣果が続いている。

こういった釣れていないときでも集まるお客さんがいるからこそ、群れが入ってきてスタートするのをいち早く察知できるわけである。

出船前には港で、「ワラサの取材?キハダより難しいかも」と数人の船長に言われる。

今回は顔を見られればという状況での出船となった。

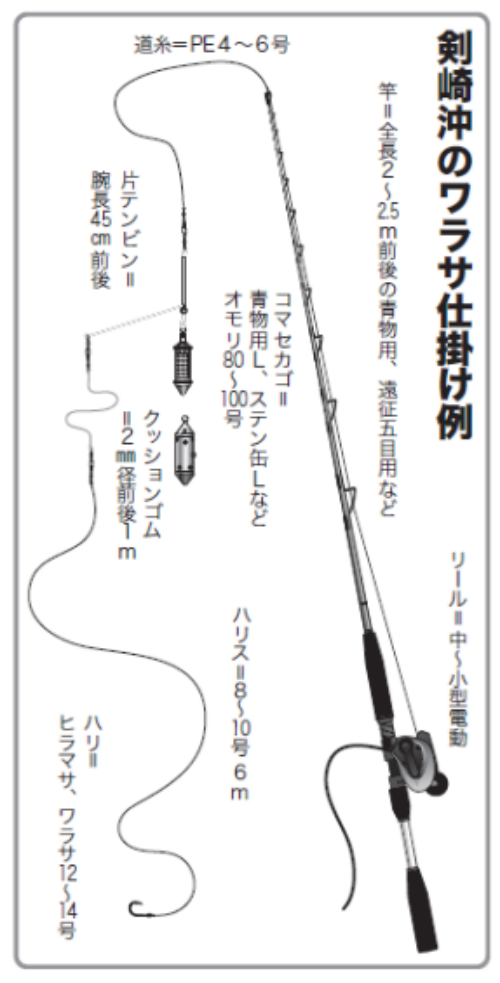

船長から指示された仕掛けはハリス8号前後6m。

ワラサは食えば5kg近い良型が多いそうで、マダイ狙いの細ハリスでは取るのはなかなか難しいようだ。

剣崎松輪港は時期によって出船時間が異なるが、規定時間よりも早く河岸払いするのが常となっている。

港を出た場所で待機し、出船時刻になったら一斉にロケットスタートしてポイントを目指す。

ポイントまでは10分程度と近く、到着後すぐにスタートとなるので、出船前にはしっかりと準備を終えておきたい。

これから好調に釣れ出せば朝イチから爆釣ということもあるが、朝の1投目をスムーズにこなせるかでその後の一日が決まることが多い。

スムーズにいけば投入直後に食わせてまずは1本ゲット。

心に余裕ができてその後も順調にいく。

朝イチに多いトラブルが、仕掛けがうまく投入できないことだ。その原因は、準備を終えた状態なのはいいが、ハリスを接続してそのまま足元に置いておき航行中に流水でハリスが流されて絡んでしまうためだ。

この状態で、「どうぞ」と言われても投入できない。

ハリスが太く全長6mほどと短めなのでマダイ仕掛けよりは絡みづらいが、これを防ぐためには投入直前までは仕掛け巻きに巻いておくのがおすすめ。

カワハギやマルイカなどはメンタルの釣りと言われるが、コマセ釣りも意外とこのメンタルに釣果が影響されることが多いのだ。

最初にうまく仕掛けを投入できなかった、隣の人がいきなり食わせてタモ入れする。

さあ次は自分と思っていたら今度は逆隣の人が食わせてタモ入れする。

釣れているときはみんなで協力してのタモ入れが鉄則だが、ペースに乗れないと自分ばかりがタモ入れして乗り遅れてしまうこともある。

こうならないためには朝イチの投入は集中してていねいに行うこと。

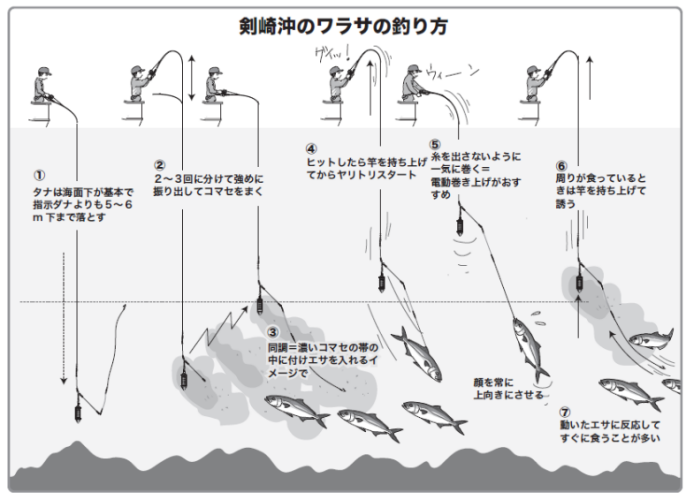

タナ取りは主に海面から指示が出る。

この日は水深の変化に合わせて22~30mほど。

水深よりもおおむね10mほど上だ。

コマセカゴを指示ダナ下5~6まで沈めてから2~3回に分けてしっかりとまく。

このときに意識するのがコマセの帯と付けエサの同調だ。

ワラサはコマセに突っ込んでくるので、この同調がアタリを出すための必須条件となる。

ポイントは剣崎沖松輪瀬の中でもワラサやマダイ、イサキの実績が最も高い吉野瀬。

イサキのポイントの周辺を流していく。

朝イチからマダイやイサキが食ってくるがワラサはなかなか食わず。

エサ取りが多いのでまめな手返しが必要だ。

2時間ほど経過したころ、ようやくワラサらしきアタリが。

しかし途中で全く巻けなくなってしまう。

どうやらサメにガブリとやられたようで、そのままハリス切れ。

その直後に右舷ミヨシでヒット。

こちらもワラサのようだ。

今度は慎重にヤリトリして船長が差し出したタモに収まった。

5kg近い良型で丸まると太っていた。

その後、もう一度アタリがあったがバラシに終わりこの日は終了。

翌13日は6人で出船。

前日と同じポイントへと向かう。

水深、タナは同じ。

「手返しがすべてです」とは、乗り合わせていたシマノの伊藤さん。

▲「とにかく手返しあるのみ」と伊藤さんは 4.9kg

朝からマダイやイサキが上がる。

前日よりもイサキが多く8号ハリスに普通に食ってくる。

しかし、ワラサ狙いと考えるとこれもエサ取り。

「エサ取りが多いので1分半の手返しでやっています」と伊藤さん。

まさに鬼の手返しでコマセを打ち返す。

全く手を休めることなくやり直しているとアタリがある。

かなりの大型のようだが、慎重になりすぎたのかハリ外れに終わってしまう。

だが、ほんの一瞬のチャンスにワラサはヒットした。

そのペースでやり続けていると再びヒット。今度はイサキが掛かってワラサがウバ食いした模様。

こちらも大型のようだったが今度はそのワラサがサメにやられたようで上がってこず。

三度目の正直は9時過ぎにやってきた。

それまでのペースを緩めることなく続けていると手持ちの竿が海中に入り込んだ。

引きからして確実にワラサのようだ。

今度は勝負して早めに寄せて無事にネットイン。

これまた5kg近い良型だった。

「ワラサは手返しがすべて」を証明してくれた。

絶好調時なら、コマセをまいてタナにさえセットできれば高確率でヒットしてくる。

ただし、少しでもシビアになってきたら、スピーディーな手返しをまめにやる人にヒットしてくるというわけだ。

これから本格シーズンを迎えてちょっとアタリが遠い、もっと釣りたいと思ったら、手返しのことを思い出してまめにやってみよう。

結局、2日間で2本のみという結果に終わってしまったが、まもなく始まるはず。

本格化すればそんなにシビアにならずとも釣れるようになる。

ここからはワラサを思いっきり楽しむためのカギをいくつかあげてみた。

ぜひ参考にしていただきたい。

▲エサ取りが多い中、鬼の手返しで食わせた

▲マダイも食ってくる

①氷、コマセは多めにこれから本格化すれば一人5本以上釣れることも当たり前のこともある。

釣れているときは大きめのクーラーボックスを用意するだけでなく、氷も多めに用意しておくこと。

現在、剣崎松輪港の乗合船では受付時に氷、コマセの数を申告し船で受け取るシステムを取っている。

自分で判断が付かなければ受付時にどのくらい必要かを確認しよう。

②釣れているときは太く短く

絶好調時は船中ほとんどの人が同時ヒットすることもあるほど。

こうなるとオマツリも増えるが、ヒットしたらできるだけ早く寄せてくればそれだけリスクは減らせる。

そのために仕掛けは「太く短く」が鉄則。通常の仕掛けがハリス8号全長6mだったら、10号全長4~5mにする。

太くすることで強引に巻き上げてもハリス切れは減り、結果オマツリの軽減にもつながる。

ハリは好調時はヒラマサ13~14号を使用する。

また、掛かってから糸が出ないようにドラグはしっかりと締めておくこと。

それでもどんなに気を付けていてもオマツリは避けられない。

お互い様の精神で譲り合うくらいの気持ちで。

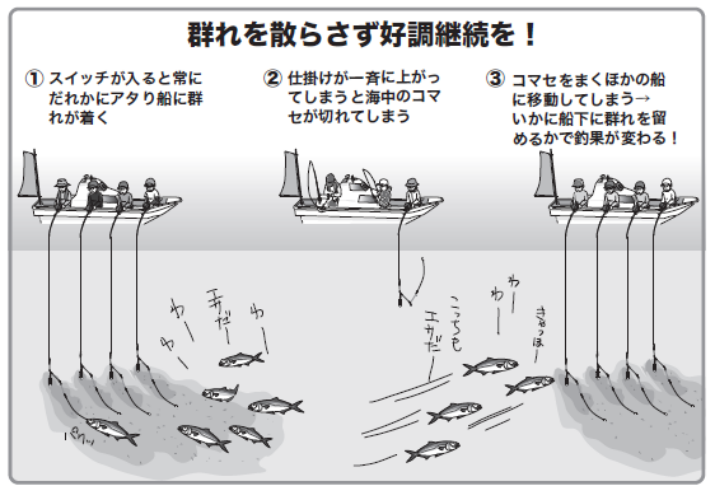

③みんなで食いを継続させる

入れ食いの時間は長く続く日もあれば短時間で終わってしまうこともある。

この時間を長続きさせるために大切なことは、群れを散らさないこと。

群れが散るのは魚をバラした後とコマセが切れたとき。

ワラサは1本掛かると周りの魚にもスイッチが入って一緒に上がってくるが、その魚がバレると周りの魚も一緒にどこかへいってしまう。

コマセが切れるのは、一斉に仕掛けが上がっている状態のとき。

コマセで群れを船の下に止めているのに、コマセがなければほかの船の下にいってしまうのだ。

これを避けるためには、周りを見ながらできるだけこの状態を作らないこと。

魚の処理は後回しにして、まずはコマセを入れて魚の足止めを。

これをみんなで意識して実践するだけで、自分の釣果だけじゃなくて船全体の釣果が上がるのだ。

船長が「今日は手がいいので釣れる」と言うことがあるが、これはそれらを理解したお客さんが多いということである。

④手を滑らせなければ安全確実

ワラサが掛かったらできるだけ早く上げてきたほうがバラシも少なくなる。

ただし、早く上げてくると海面まできても全く弱らずに元気いっぱいなことが多い。

コマセカゴを手に取るまでは比較的スムーズにいっても、そこからハリスをたぐるときに手を滑らせることが多くなる。

滑った拍子に指を切ることもあるし、そのまま走られてバラシもある。

そうならないために、左右の人差し指に指ゴムを装着するか、滑り止めの付いたグローブを装着しよう。

滑らなければしっかりとたぐれて安全安心だ。

それが釣果アップにもつながる。

⑤釣れないときはなぜかをチェック

周りで釣れているのに自分だけ釣れないことがある。

その原因を探れば釣れるようになるはず。

まず、タナは正しいかをチェックする。

道糸のマーカーで正しいタナ取りができているか。

爆釣時は多少タナがズレていても食ってくるが、今一度チェックしよう。

置き竿のままにしていないか。

周りで食ったら竿を持って大きく竿を持ち上げて誘ってみる。動いたエサに反応してヒットしてくることが多い。

食わないと思ったら回収してやり直すこと。

いつから本番が始まるのか。

まめに情報をチェックして、釣れ始めたらすぐに行って存分に楽しもう!

INFORMATION

三浦半島・剣崎松輪港

成銀丸

046・886・1719

▼備考=6時半出船(5時半までに受付)。

ほかキハダへも

釣り船予約サイト「釣割」のスタッフがオススメする釣り船はこちら!

【三浦半島(神奈川県)・ブリ船】人気ランキング

【三浦半島(神奈川県)・ブリ船】価格ランキング

隔週刊つり情報(2024年10月15号)※無断複製・転載禁止