DAILYランキング

~ノッコミの大型マダイを狙え!~ノッコミ本格シーズンに向けた1尾を手にするための“最適解”。基本動作の徹底と“静かに釣る”ことがこの時期のマダイキャッチへの近道

コマセマダイ愛好家たちにとって、年間で最も興奮する季節がやってきます。

それは春の訪れを示すノッコミシーズンです。

産卵のために動き始めたマダイは、水温が上昇するのと同時に深場から浅場へと移動し、集団で動き出します。

一般的には警戒心が強く、孤独に行動する大型のマダイもこの集団に加わることで、大量に釣ることが可能なだけでなく、自身の記録更新を目指すための時期としてもノッコミシーズンは大いに期待されます。

とはいえ、ノッコミ期間中のマダイは、産卵期間直前で神経質になることも確かです。

日常的には有効とされる釣りの誘いや所作、行動も、その適用方法を誤るとマダイの警戒心をあおり、食いつかせにくくしてしまうことがしばしばあります。

そこで、どのような点に注目しながら釣りの戦略を組み立てていけば良いのでしょうか?

今回、私である記者・田中義博が、ノッコミ期にマダイを釣るために注意すべきポイントを実釣で試しました。

一体、どのような結果が私を待っているのか、早速見てみましょう。

目次

船長のアナウンスこそ最大のヒント!聞き洩らしのないように集中すべし~その1~

取材決行日は3月中旬。

この時点でノッコミの気配は徐々に感じられるようになってはいたものの、折りからの澄潮の影響もあって、エサ取りも活発で、その対策は必然。

さらに、本命の反応は時折、船下に入るものの、なかなか魚が浮かずに口を使ってくれない悶絶っぷり。

ノッコミの本格期に入る直前は、毎年この様なムラのある厳しい期間に突入するのが東京湾口のコマセマダイ釣りの特徴で、まさにその悶絶期の真っただ中に取材釣行を行ってきた。

お邪魔したのは神奈川県三浦市の剣崎・松輪江奈港にある一義丸さん。

過去に何度も取材でお邪魔し、大型マダイをキャッチさせてくれた頼りになる船宿さん。

当日の海象は、はじめ北寄りの風が微風。

昼前から南寄りの風へと変わり、風速も10m近くまで吹く予報。

潮回りは長潮で潮流は午前10時半頃までが上げ潮。

下げの4~5分ごろとなる午後1時に沖上がりというスケジュール。

出船準備中に舵を握る北風幸人船長に話を聞くと「反応はだいぶ浮くようにもなってきていますが、いかんせん潮が真っ青に澄んでしまっていて、マダイの警戒心がとても強いので、なかなか口を使ってくれない状況です。潮が濁れば、一気にノッコミ突入という感じですが、今は一番難しい状況です。でも、攻略法は必ずあると思うので、ぜひとも頑張っていきましょう」と語ってくれた。

私は右舷ミヨシに釣り座を構え、準備の整った午前6時30分に出船。

港を出たところで北風船長が近況を細かくアナウンスしてくれる。

「今日はご乗船ありがとうございます。指示ダナは海面から出しますので、聞き逃しのないようお願いします。ビシは指示ダナ下5mくらいまで沈め、ハリスが馴染んだらすばやく指示ダナまで上げてください。指示ダナよりも低いタナにビシを置きすぎるとマダイが浮いてきませんので、落とし込みの誘いの後なども、この点は十分注意してください。ハリスは3~4号がオススメです。長さは10~12mを基準に指示ダナをアナウンスしています。また、最近はエサ取りが非常に多いですから、ビシへ入れるコマセは少量で十分です。コマセは多く撒けばいいというものではないので、エサ取りの活性や潮流も見ながら調整してみてください。釣りの最中でも分からないことがあったらアドバイスしますので、遠慮なく聞きに来てくださいね。では、よろしくお願いいたします」

毎日出船し、現況に合わせた丁寧かつ的確なアナウンス。

この船長のアナウンスこそ、この後につながる実釣イメージを作る上で多くのヒントが盛り込まれていた。

船は約20分で剣崎沖に到着。

「では、ここから始めてみましょう。タナは36~37mです」

スタート時に私がセットしたのは元ハリス6号、先ハリス4号。

10mのテーパー2本バリ仕掛け。

コマセの中から付けエサを拾い、オキアミエサをセンターからズレないよう丁寧にハリに装着し、ビシにはひと摘みのオキアミ。

投入はビシから沈め、左手はリールのスプールに添えて落下のスピードをコントロール。

右手はハリスの動きを補助し、絡まないようサポート。

ハリが近づいてきたら左手でスプールを押さえてイトの落下を停止。

右手で付けエサを投入していく。

船長の指示通りに指示ダナ下5mの42mでビシの落下を止めて、ハリスが馴染むのを10秒ほど待ってからコマセを振り、指示ダナの上プラス2mとなる34mにセット。

15~20秒ほど待ってハリスが潮に馴染んだ状態で、さっそく落とし込みの誘いをスタートする。

まずは1mを10秒程度のスピードでビシを沈めていき、途中、合間で何度か食わせの間を10秒程度入れ、指示ダナ下限の37mまで落とし込む。

下限の37mでさらに10秒待ってアタリが出なければ36mのタナに戻して30秒ステイ。

そのタナでアタリが出なければ、コマセの打ち変えと付けエサのチェックをしていくというのが一連のルーティン。

スタートから30分程度は、船中アタリもなかったが、午前7時半過ぎに潮先となる左舷トモ寄りで本命が上がったと船長のアナウンス。

これをキッカケに左舷側ではアタリがぽつぽつと出始めた。

しかし、右舷側は沈黙モード。

さらに左舷のトモ方面に潮が流れる状態のため、私の右舷ミヨシは、この釣りでは不利と言われる潮上の釣り座でアタリを出しにくい。

そこで、これまでの状況を加味して策を一手。

まずは海中での仕掛けの角度を変えて付けエサをマダイの口元に届けるイメージで先バリの上1mにB2ガン玉を打って数回様子を見るものの状況に変化なし。

そこでテーパー仕掛けのバランスはそのままに長さを12mの仕様へと変更。

すると、これまで変化のなかった付けエサがエサ取りにやられ始める。

これをヒントに今度はビシへ投入するコマセをさらに少なくし、付けエサがエサ取りにやられないタナを探して、上へとタナを探っていく。

エサ取りをかわし、付けエサが残るタナが35mと判明。

1m上の34mを基点に、落とし込みも30cmほどの小さな幅でビシを暴れさせないように静かに落とし込んでステイ。

再び30cm落とし込んだところでサオ先が突っ込んだ。

マダイ特有のトルクのある引き。サオを立てて構え、サオの弾力でいなしながら魚を徐々に浮かせていく。

無事にビシが上がり、ハリスが緩まないよう回収していくと海中からユラリと魚体を現し、桜色のマダイが海面を割った。

お世話になった剣崎・松輪港の一義丸

付けエサのオキアミはセンターに鈎軸が収まるよう丁寧に装着する

船長のアナウンスこそ最大のヒント!聞き洩らしのないように集中すべし~その2~

釣れ上がったマダイは1kg程度であったが、本格的なノッコミ前の厳しい悶絶期に何とか手にできた本命。

その嬉しさは長年、コマセマダイをやってきた私でも本当に嬉しい瞬間であったが、この1尾に辿り着けたのも、朝イチの船長のアナウンスが大きなヒントとなっていた。

それが高いタナへの意識。

コマセマダイ釣りにおいて、船長の指示ダナより下げて待つことは厳禁で、マダイはビシの動きや存在を嫌う…といわれているだけに、ビシの位置が低いと食い気のあるマダイも浮いてこなくなる。

ゆえに1人でもビシ位置が低いと船全体での釣果を下げる原因にもなるため、船長たちは口酸っぱく指示ダナを守ることをアナウンスしている。

加えて、仮説として当初の10mの仕掛けではこの日の潮流や釣り座では海中で吹き上がってしまっていて、本命はもちろんエサ取りのタナにも付けエサが届いていなかったとすると、12mに変えることでエサ取りの活発な層に到達。

それをかわすタナを認識できたことが、マダイのタナへとアプローチできるキッカケとなった。

さらに、この釣りにおいて効果的な落とし込みの誘いも大きな幅で動かすイメージではなく、小さな幅で行い、ビシを不必要に動かさないように静かに釣りを組み立てたことも、良い方向に導いた要因だと考えられるのではないだろうか。

釣り始めから、ここまでやっていることはコマセマダイ釣りの基本に忠実な動作のみ。

仕掛けの考察と誘いの幅や所作、その加減が、当日の状況で本命をキャッチするためには求められていたと思われる。

コマセマダイ釣りは一種のパズルゲームのようなもの。

ロジカルにひとつひとつのピースをキッチリとはめ込んでいった先に、本命のマダイが待っている…というのが私の考え。

そのためにも、その日の釣りを組み立てていく上で船長のアナウンスは欠かすことのできない最大のヒントといえるのではないだろうか。

エサ取りをかわして手にした1尾目

コマセワークは、しっかりとサオの胴にビシの重さを乗せ、ビシの中に対流を起こすイメージが大切。サオ先を小さく振るだけではイメージ通りのコマセワークはできていない

潮上の不利な釣り座でもチャンスをつかむために意識したこと

無事に1尾目のマダイをキャッチできたことで、アプローチのイメージが鮮明になったものの、釣り座は不利な潮上。

ポイント上に船を止めることで、私の釣り座は最も潮流の影響を受けることになる。

海中でのコマセの流れ方や動き、付けエサのコントロールも毎回同じではなく、仕掛けが安定する時間が極端に短いことが不利と言われる所以だろう。

しかし、言い換えれば、その短いながらも仕掛けが安定する時間にしっかりと誘いをマッチさせていけば、不利な釣り座でもチャンスが生まれるということ。

それを意識した誘いが、この日最大となるマダイへとつながることとなる。

指示ダナは変わらず36~37m。

1尾目と同じ12mのテーパー仕掛けを使用し、一連の流れでタナ取りをして34mでキーパーにセット。

この時、船は潮流に負けないようやや前進していたため、サオ先とミチイトはトモ方向へと大きく傾き、海中でも潮流の影響で仕掛けは吹き上がっていることが予想された。

この状態でいくら落とし込みの誘いをしてもビシは後方へ流されるだけ、海中の付けエサも横移動するだけで、落とし込みの効果はほとんどないと考えられた。

そこで、船が風や潮流に押されて、少しでも後進するタイミングを待っていた。

トモ方向に傾いていたサオ先が真下方向に近づいたタイミングで30cm刻みの小さい幅での落とし込みを開始。

食わせの間をほんの数秒とって、再び30cm落とし込むと、サオ先が勢いよく消し込んでいった。

初動でのハリス切れを防ぐため、緩めに設定したドラグにより何度もスプールからミチイトが引き出されていく。

1尾目よりも遥かに強いトルクに何度かサオがノサれそうになるものの、マダイが引いた時には巻くのをやめてサオの弾力で引きが落ち着くのを待つ。

魚の走りが止まったら、テンションを緩めないよう巻き上げていき、魚との間を詰めていった。

マダイの引きを存分に味わいながら、約5分でビシが上がり、ハリスを手にすると重量感もたっぷり。

無事に船長にタモ取りしてもらったのは、当日最大となる後検量2.4kgのオスのマダイ。

顔の下からお腹にかけて、しっかりとノッコミ期特有の黒ズミも入っており、その姿は威風堂々とした1尾であった。

その後もむやみに誘いはかけず、状況を把握して誘いがダイレクトに付けエサを動かしてくれるタイミングで静かに誘いを入れることで3尾目もキャッチ。

不利と言われる潮上でも、船の動きや潮流を見極めることで、チャンスを自ら作り出していけることを体現できたシーンとなった。

潮流の影響を受けてサオ先もミチイトもトモ方向に大きく傾いた状態。このまま落とし込みの誘いをしても付けエサは動かない

船が風や潮流で後進したタイミングで小さな幅で静かに落とし込み

狙いすまして仕留めた当日最大となる2.4kgのオスのマダイ。ノッコミ色を身にまとった威風堂々とした顔つきだ

食いが渋くなり南風が強まってきたタイミングでのアプローチの変化

3尾を釣った後、マダイの活性も下がってしまったのか、アタリの出方が変化してきた。

オキアミの頭だけが取られるようになり、その中でも2回アタリを出してハリ掛かりさせたものの、掛かりが浅かったようで2回ともバラシ。

今まで以上に難しい展開になってきた。

時を同じくして、穏やかだった海もお昼前には予報通りに南風が入ってくると海の状況も一変。

ウネリも徐々に大きくなっていき、置き竿では海中での仕掛けが安定しなくなってくる。

そこで、まず私は活性の下がったマダイに対して、4号ではハリスが見切られている可能性もあると判断し、3号へとチェンジ。

なおかつ、サオも手持ちへと変えて、海中でビシが跳ねて暴れないよう船の動きやウネリを吸収することを考えた。

1日を通して、この日の釣り方の軸に据えるのは警戒心の強いマダイに対して、静かにアプローチをすること。

海況が変化した中で、手持ちによるビシの安定が奏功するかを試してみた。

船長の指示ダナもマダイが浮かなくなってきたのか、39~40mと低く出るようになり、私はビシ位置の基点を38mに取る。

さらに、海悪な中でも落とし込みの幅が大きくならないよう小さな幅で誘い下げることを心がけていった。

すると、その打ち返しの3投目。

落とし込みの誘いの最中にひったくるようなアタリが出る。

船の上下動にも極力テンションが変わらないようリーリングをコントロールし、無事に1キロ級を追釣。

その後、沖上がり直前にも静かに手持ちで釣り続ける中で1.5kgをキャッチ。

午後1時に沖上がりのアナウンスが流された。

苦戦が強いられる予想と潮上という不利な釣り座の中ではあったが、潮流の速さやエサ取りへの対応、そしてマダイの活性を見極めながら向き合っていった1日。

結果として、仕掛けの海中でのイメージと誘いに着目し、基本に忠実に静かな釣りをテーマとした組み立てで1.0~2.4㎏までのマダイを5尾キャッチ。

竿頭というオマケまで付いた実りある取材釣行となった。

活性の高い日に当たれば、難しいことを考えなくても素直にアタリを出してくれるものの、いざ警戒心のスイッチが入ると途端にその難度を上げてしまうノッコミシーズンのコマセマダイ。

コマセを振って待っていればアタリが出る待ちの釣り…というイメージを持っている人も多いと思うが、いかに思考を巡らせて1尾へと辿り着けるか。

そんな攻めの姿勢が求められるのが現代のコマセマダイ釣り。

本格期を迎えるこれからのノッコミシーズンは、大型のマダイと出会えるチャンスは1年で最も高いだけに、タックルや仕掛け、コマセの量やエサ取りの対処方法など、その状況把握を的確にして、万全の態勢で大型マダイに挑んでいこう。

ウネリと風が出てきたタイミングでは手持ちでビシの安定を図る

落とし込みもスプールから少しずつミチイトを引き出して小さな幅で

活性が下がったタイミングでは付けエサのサイズも小さいものにチェンジ

結果1.0~2.4kgまでの5尾をキャッチして竿頭のオマケつき

~仕掛け考察~コマセマダイはなぜ仕掛けが長いのか?仕掛けの姿勢を想像しながら釣りをしよう

コマセマダイで使用される仕掛けは、地域による多少の差はあるものの最短でも6m。

8~10mが標準で、12m、15mという長ハリスも多く使用される。

これは、マダイがビシを嫌う…といわれていることがその原因で、指示ダナで漂うビシから付けエサを離してアプローチするために長くなっていることが要因だ。

しかし、この長い仕掛けが、潮流の影響を受ける海中で、どんな姿勢で漂い続けているか…をイメージできるかが、マダイをキャッチしていくためには重要だと私は考えている。

食い気のあるマダイがどんどんと低いタナから上がってくるような活性の高い状況なら、あまり多くを考える必要もないが、警戒してマダイが浮かないような時は、使用する仕掛けを考える必要があるのではないだろうか。

その際にポイントとなるのが、仕掛け全体の重さ。

例えば、同じ10mの仕掛けでも4号ハリスだけでハリを1本結んだもの。

枝バリを出してハリを2本結んだもの。

全長の中間部分にスイベルを介した1本バリ。

枝バリを出した2本バリ。

さらには、手元側のハリスを太くしてセットした1本バリ。

枝バリを出した2本バリ。

同じ10mの仕掛けでも同じ潮流を受ける海中でのそれぞれの姿勢は後者ほど仕掛け全体の重量も重くなるため、仕掛けが立ちやすくなることが想像できる。

船長の指示ダナを守ることはコマセマダイ釣りにおいては必須。

マダイが警戒して浮いてこないような時には、その日の釣り座や潮流を加味しながら、仕掛けの重さ、長さを釣りの組み立ての思考に加えて、仕掛けの立ち方、海中での姿勢を変化させてアプローチしてみよう。

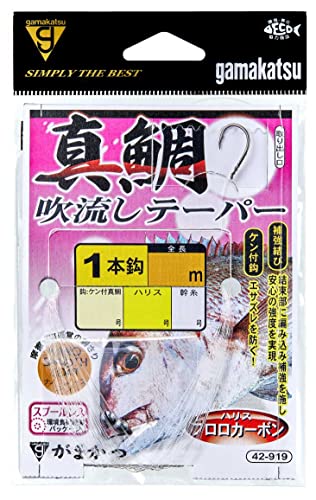

関東近郊のコマセマダイ釣りにベストマッチする『真鯛吹流しテーパー』仕掛け

今回の釣行で私が使用した仕掛けは、がまかつからこの春に新発売となった『真鯛吹流しテーパー』仕掛け。

関東近郊のコマセマダイ釣りを照準に、私が普段使いしていた仕様をそのまま製品化。

1本バリ仕様と2本バリ仕様がラインアップされている。

使用するハリスは6号と4号の組み合わせをメインに、食い渋り時にも活躍する5号と3号の組み合わせも準備。

また、テーパーのつなぎにはスイベルを介し、仕掛け全体の重量を上げることで、海中での姿勢を安定させやすいばかりか、潮流の速い海域でも潮馴染みをよくしている。

結果として、落とし込みの誘いにも付けエサの落下をイメージしやすいことが特徴となっている。

使用する鈎は「ケン付きマダイ」を採用。

ナノスムースコートによるスムーズなエサ付けはもちろん、ケン付きによるエサずれ防止効果が、海中でのアピール力の高さにつながっている。

加えてB2のガン玉を2個付属。

潮流の速さに合わせて、仕掛けの角度をより細かくコントロールしたい時にも痒いところに手が届くパッケージとなっている。

真鯛吹き流しテーパー仕掛けのラインアップ

「釣り方」カテゴリの人気記事

「がまかつ」カテゴリの人気記事

- KING 南康史流!大型と超大型は違う?乗っ込みチヌに会う方法

- 磯マダイ狙い3つの鉄則!新潟・粟島で見た異色のフカセ釣り攻略術

- タイラバネクタイに迷うアングラー必見! 開発者が形状、カラーの選択術を解説

- 山陰ヒラマサ釣りの伝統「タルカゴ釣法」に迫る 魅せられた達人が進化させた現在の姿を紹介

- これだけは知っておきたい海上釣り堀でタイやブリを釣るためのベーシックテクニック

- 持っておきたいオススメ鯛テンヤカラー3選!一歩先行く鯛テンヤ徹底攻略術

- ロクマルを量産するサカマタシャッドのミドスト用ジグヘッドが、なぜ『ホリゾンヘッドLG』なのか

- 【矢野勝彦さんの極意2】キスの投げ釣りで数を釣るための仕掛け考察